六

浄瑠璃寺への道――浄瑠璃寺――戒壇院――戒壇院四天王――三月堂本尊――三月堂諸像

今日は浄瑠璃寺*へ行った。ひるすぎに帰れるつもりで、昼飯の用意を言いつけて出かけたのであったが、案外に手間取って、また案外におもしろかった。

* 京都府相楽郡当尾村にある。奈良から東北一里半ほどである。

奈良の北の郊外はすぐ山城の国になる。それは名義だけの区別ではなく、実際に大和とは気分が違っているように思われた。奈良坂を越えるともう光景が一変する。道は小山の中腹を通るのだが、その山が薄赤い砂土のきわめて痩せた感じのもので、幹の色の美しいヒョロヒョロした赤松のほかにはほとんど木らしいものはない。それも道より下の麓の方にところどころ群がっているきりで、あとは三尺に足りない雑木や小松が、山の肌を覆い切れない程度で、ところ斑に山にしがみついているのである。そうしてその斑の間には今一面につつじの花が咲き乱れている。この景色は、三笠山やその南の大和の山々とはよほど感じが違う。しかしその乾いた、砂山めいた、はげ山の気分は、わたくしには親しいものであった。こういう所では子供でも峰伝いに自由に遊び回れる。ちょうど今ごろは柏餅に使う柏の若葉を、それが足りない時には焼餅薔薇のすべすべした円い葉を、集めて歩く季節である。つつじの花の桃色や薄紫も、にぎやかなお祭りらしい心持ちに子供の心を浮き立たせるであろう。谷川へ下りて水いたずらをしてももう寒くはない。ジイジイ蝉の声が何となき心細さをさそうまで、子供たちは山に融け入ったようになって遊ぶ。二十年前には自分もそうであった。それを思い出しながらわたくしは、故郷に帰ったような心持ちで、飽きずにこの景色をながめた。この途中の感じが浄瑠璃寺へついてからもわたくしの心に妙にはたらいていた。

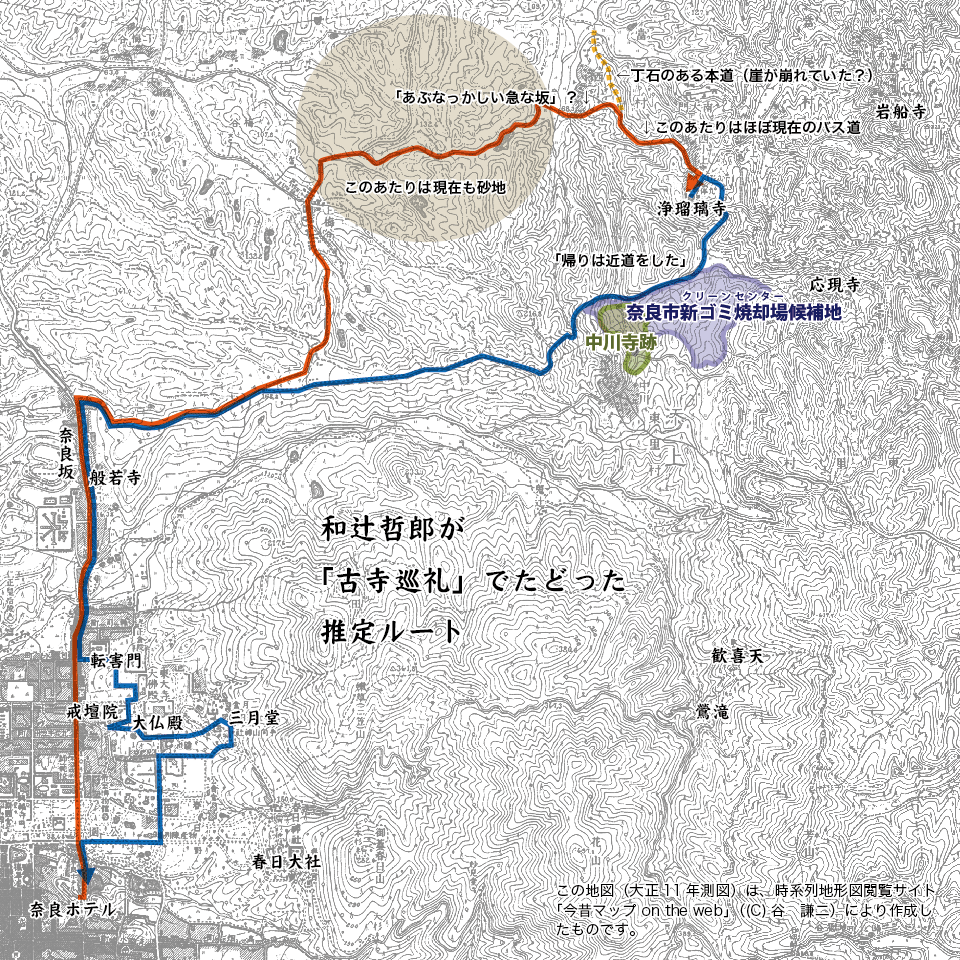

しかし浄瑠璃寺へすぐついたわけではない。道はまだ大変だった。山を出て里へ出たり、それらしいと思う山をいつか通り過ぎてまた山の間にはいったり、やがてまた旧家らしい家のあるきれいな村へ出たり、しかも雨あがりの道はひどいでこぼこで、俥に乗っているのもらくではなかった。畑と山との美しい色の取り合わせを俥の上で賞めていたわたくしたちも、とうとう我慢がしきれなくなって、Z夫人のほかは皆その狭い田舎道に下り立った。そうして若葉の美しい櫟林のなかや穂を出しかけた麦畑の間を、汗をふきふき歩いて行った。寺の麓の村まで来ると、Z夫人も例外ではいられなくなって、小石のゴロゴロしたあぶなっかしい急な坂を、――それもどうかすると百姓家の勝手口へ迷い込んで行きそうな怪しい小道だったが、――歩かねばならなかった。本道の方は崖が崩れてとても通れまいということだったのである。しかし意気込んでかかったわりには急な坂は短く、すぐに峰づたいの坦々たる道へ出た。それで安心して歩いていると、この道がまたなかなか尽きそうもなくなった。赤松の矮林の間には相変わらずつつじが咲いている。道傍に石地蔵の並んだ所もあった。大きい竹藪の間に人家の見える所へも来た。水の音がしきりに聞こえて、いかにも幽邃な趣がある。あれこそ寺だろうと思っていると、それは水車屋だった。山の下からながめた時はるか絶頂の近くに見えた家がどうもこれらしい。もうそんなに高くのぼったかと思う。と同時に、一体どこまで昇ればいいのだろうと思う。やがてべら棒に大きな岩が道傍の崖からハミ出ている所をダラダラとのぼって行くと、急に前が開けて、水田にもなるらしい麦畑のある平地へ出た。村がある、森がある、小山がある。こんな山の上にあるだろうとは思いがけない、いかにも長閑な農村の光景である。浄瑠璃寺はこの村の一隅に、この村の寺らしく納まっていた。これも予想外だった。しかし何とも言えぬ平和ないい心持ちだった。こんなふうで、もう奈良坂まで帰っていていい時刻に、やっと浄瑠璃寺へついたのである。

さてこの山村の麦畑の間に立って、寺の小さい門や白い壁やその上からのぞいている松の木などの野趣に充ちた風情をながめた時に、わたくしはそれを前にも見たというような気持ちに襲われた。門をはいって最初に目についたのは、本堂と塔との間にある寂しい池の、水の色と葦の若芽の色とであったが、その奇妙に澄んだ、濃い、冷たい色の調子も、(それが今初めて気づいた珍しいものであったにもかかわらず)初めてだという気はしなかった。背後に山を負うていかにもしっくりとこの庭にハマっている優美な形の本堂も、――また庭の隅の小高いところに朽ちかかったような色をして立っている小さい三重の塔も、わたくしには初めてではなかった。わたくしは堂の前の白い砂の上を歩きながら、この漠然たる心持ちから脱することができなかったのである。

この心持ちは一体何であろうか。浅い山ではあるが、とにかく山の上に、下界と切り離されたようになって、一つの長閑な村がある。そこに自然と抱き合って、優しい小さな塔とお堂とがある。心を潤すような愛らしさが、すべての物の上に一面に漂っている。それは近代人の心にはあまりに淡きに過ぎ平凡に過ぎる光景ではあるが、しかしわれわれの心が和らぎと休息とを求めている時には、秘めやかな魅力をもってわれわれの心の底のある者を動かすのである。古人の抱いた桃源の夢想――それが浄土の幻想と結びついて、この山上の地を択ばせ、この池のほとりのお堂を建てさせたのかも知れないと思われるが、――それをわれわれは自分たちと全然縁のない昔の逸民の空想だと思っていた。しかるにその夢想を表現した山村の寺に面接して見ると、われわれはなおその夢想に共鳴するある者を持っていたのである。それはわたくしには驚きであった。しかし考えてみると、われわれはみなかつては桃源に住んでいたのである。すなわちわれわれはかつて子供であった! これがあの心持ちの秘密なのではなかろうか。

こんな心持ちに気をとられて、本堂のなかに横に一列に並んでいる九体の仏には十分注意が集まらなかった。Z君に言われて、横に長い須弥壇の前の金具をなるほどおもしろいと思った。仏前に一つずつ置いてある手燭のような格好の木塊に画かれた画もおもしろかった。色の白い地蔵様もいい作だと思った。しかし何よりも周囲と調和した堂の外観がすばらしかった。開いた扉の間から金色の仏の見えるのもよかった。あの優しい新緑の景色の内に大きい九体の仏があるというシチュエーションは、いかにも藤原末期の幻想に似つかわしい。

――もうよほど昼を過ぎていたので、庫裏にいた妻君の好意で、わたくしたちは、欠け茶碗に色の黒い飯を盛った昼飯を食った。それが、Z夫人には気の毒だったが、今日の旅にはふさわしかった。

こんなわけで、帰りは近道をしたけれども、奈良へ帰ったのはもう四時過ぎであった。そうしてすぐその足で、浄瑠璃寺とはまるきり気分の違った東大寺のなかへ、しかも戒壇院へ馳けつけた時には、あの大きい松の立ち並んでいる幹に斜めの日が射し、厳重な塀に囲まれた堂脇の空地には黄昏を予告する寂しい陰影が漂うていた。

わたくしたちは、小さい花をつけた雑草の上に立って、大きい鍵の響きを聞いた。それがもう気分を緊張させる。戒壇院はそういうところである。堂のなかに歩み入ると、まずそのガランとした陰欝な空間の感じについで、ひどいほこりだという嘆声をつい洩らしたくなる。そこには今までながめて来た自然とは異なり、ただ荒廃した人工が、塵に埋もれた人の心があるのみであった。この壇上で幾百千の僧侶が生涯忘れることのないような厳粛な戒を受けたであろうに。そう思うとこの積もった埃は実に寂しい。しかしその寂しさはあの潤いのある九体寺のさびしさではない。

このガランとした壇上の四隅に埃にまみれて四天王が立っているのである。しかも空前絶後と称せられる貴い四天王が。それを見ると全く妙なアイロニイを感ずる。わたくしはこの種の彫刻をそのあるべき所に置いて見るのが好きであるが、しかしそのあるべき所がこのようにあるまじき状態になっているとすると、どうしたらいいであろう。戒壇の権威はもう地に堕ちている。だからこそわれわれは、布をかぶせてはあるが土足のままで、この壇上を踏みあらすこともできるのである。しかし戒壇の権威は地におちても、この四天王の偉大性は地におちはしない。今となればそれは戒壇よりも重い。このように埃のなかに放置すべきものではない。

四天王はその写実と類型化との手腕において実に優れた傑作である。たとえばあの西北隅に立っている広目天の眉をひそめた顔のごとき、きわめて微細な点まで注意の届いた写実で、しかも白熱した意力の緊張を最も純粋化した形に現わしたものである。その力強い雄大な感じは、力をありたけ表出しようとする力んだ努力からではなく、自然を見つめる静かな目の鋭さと、燻しをかけることを知っている控え目な腕の冴えとから、生まれたものであろう。だからそこには後代の護王神彫刻に見られるような誇張のあとがまるでない。しかし筋肉を怒張させ表情のありたけを外面に現わしたそれらの相好よりも、かすかなニュアンスによって抑揚をつけた静かなこの顔の方が、はるかに力強く意力を現わし、またはるかに明白に類型を造り出している。

この天王の骨相は、明らかに蒙古人のものである。特に日本人として限定することもできるかも知れぬ。わたくしはこの顔を見てすぐに知人の顔を思い出した。目、鼻、頬、特に顴骨の上と耳の下などには、われわれの日常見なれている特殊の肉づきがある。皮膚の感じもそうである。しかしこれがシナ人でないとは断言はできぬ。ただインド人でないことは明らかである。発掘品から推測し得る限りでは、西域人でもないであろう。とすると、この種の写実と類型とは、少なくとも玉関以東で発達したものといわなくてはならない。

四天王の着ている鎧も興味を引いた。皮らしい性質がいかにも巧妙に現わされている。両腕の肩の下のところには豹だか獅子だかの頭がついていて、その開いた口から腕を吐き出した格好になっている。その口には牙や歯が刻んである。それがまたいかにも堅そうな印象を与える。肩から胸当てを釣っている鉸具は、現今使っているものと少しも違わない。胸から腹へかけては、体とピッタリ密着して、体が動くと共にギュウギュウと鳴りそうな感じである。わたくしはこの像が塑像であることをつい忘れてしまいそうであった。

一体この武具はどこの国のものであろうか。下着が筒袖股引の類であるところを見るとインドのものでないことは確かである。またギリシアやローマの鎧も、似寄ったところはあるが、よほど違っている。ペルシアのはかなり近いかも知れぬが、少なくともギリシアと交渉のあった古い時代には、こんな鎧はなかった。とすると、中央アジアかシナかの風に相違ないということになる。中央アジアは革細工の発達しそうなところであるが、しかしそこで用いられた鎧の格好はもっと単純なものであったらしい。そうすればこの武具の様式は結局シナで発達したということにならざるを得ない。

そこで問題が起こる。仏菩薩はインド風あるいはギリシア・ローマ風の装いをしているのに、何ゆえ護王神の類はシナの装いをするか。それに対してわたくしはこう答えたい。ガンダーラの浮き彫り彫刻などで見ると、一つの構図の端の方にはギリシアの神様がいたり、哲学者らしい髯の多い老人がいたりする。于闐の発掘品などにも、于闐の衣服らしいのを着た人物を描き込んだのがある。大乗経典の描いている劇的な説教の場面などを視覚的に表象しようとする場合には、仏菩薩などの姿はハッキリきまっているが、あとの大衆はどうにでも勝手に思い浮かべるほかはなかったために、国々でそれぞれ特有な幻影が生み出された、というわけであろう。従ってシナ風の装いをした四天王や十二神将の類は、特にシナ美術の独創を現わしているかもしれない。

四天王を堂の四隅に安置するやり方も、シナの寺院建築と密接な関係があるであろう。仏教美術がシナで屈折した度はよほど強いものらしい。そうしてその土台となった西域の美術が、すでにインドよりもガンダーラの方をより強く生かしていたと考えられる。日本へ来た仏教美術はもう幾度かの屈折を経たものである。

戒壇院から、三月堂へまわった。

三月堂の外観は以前から奈良で最も好きなものの一つであったが、しかし本尊の不空羂索観音をさほどいいものとは思っていなかった。しかるに今日は、あの美しい堂内に歩み入って静かに本尊を見上げた時、思わずはっとした。全くそこには後光がさしているようであった。以前にうるさいと感じたあの線条的な背光も、今日は薄明のうちに揺曳する神秘の光のように感ぜられ、言い現わし難い微妙な調和をもって本尊を生かしていた。この本尊の全体にまだらに残っているあの金の光と色とは、ありふれた金色と違って特別に美しい豊潤なもののように思われる。それにはあの堂の内部の、特にあの精巧な天井の、比類なき美しい古びかたが、非常に引き立てるようにはたらいているであろう。が同時に、この堂の内部の美しさは、中央にほのかに輝いている金色なくしては、ととのって来ないのである。つまり両者は、全体として一つの芸術を形造っている。それは色と光と空気と、そうしてその内に馳せめぐるおおらかな線との大きな静かな交響楽なのである。

本尊の姿の釣り合いは、それだけを取って見れば、恐らく美しいとは言えないであろう。腕肩胴などはしっかりできていると思うが、腰から下の具合がおもしろくない。しかしあの数の多い腕と、火焔をはさんだ背光の放射的な線と、静かに迂曲する天衣と、そうして宝石の塊りのような宝冠と、――それらのすべては堂全体の調和のうちに、奇妙によく生きている。前にこの美しさがわからなかったのは豊かなものの全体を見ないで、ただ局部にのみ目をとめたためかと思われる。推古の美術は多くを切り捨てる簡素化の極致に達したものであるが、天平の美術はすべてを生かせることをねらって部分的な玉石混淆を恐れないのである。

わたくしは心から不空羂索観音と三月堂とに頭を下げた。そうして不空羂索観音の渇仰者であるZ君に冑をぬいだ。しかし美しいのはただ本尊のみではない。周囲の諸像も皆それぞれに美しい。脇立ちの梵天・帝釈の小さい塑像(日光、月光ともいわれる)が傑作であることには、恐らく誰も反対しまい。その他の諸像には相当に異見があり、特に四天王に至ってはZ君はほとんど一顧の価値をも認めまいとしたが、しかしわたくしはこの比較的に簡素な四天王にも推服する。特に向かって左後ろのがよい。もちろん戒壇院の四天王ほどにすぐれた作でなく、やや硬い感じを与えるが、しかしいかにも明快率直で、この堂内に置かれてもはずかしくないと思う。

これらのことについてはホテルへ帰ってからだいぶ論じ合った。今日はいろいろ予想外のことがあったためか皆元気が好かった。食堂で隣りの卓子に商人らしい四人づれの西洋人がいて、三分間に一度ぐらいのわりで無慮数十回の乾杯をやっていたが、われわれもそのこころもちに同感のできるほど興奮していた。Z君は、三月堂の他の諸像をほとんど眼中に置かず*、ただ不空羂索観音と梵天(月光)とを、特に不空羂索観音を、天平随一の名作だと主張した。それにはわたくしもなかなか同意はできなかった。天平随一の名作を選ぶということであれば、わたくしはむしろ聖林寺の十一面観音を取るのである。

* 三月堂の壇上に置かれた諸像のうちでは、塑像の日光・月光菩薩像、吉祥天像などが彫刻として特にすぐれている。しかしこれらは本来この堂に属したものではあるまい。壇の背後の廚子中に秘蔵された執金剛神も同じく塑像で、なかなかすぐれた作である。本文では彫刻と建築との釣り合いを主として問題としたため、これらの彫刻にあまり注意を向けていないが、単に彫刻として堂から引きはなして考えるならば、これらの彫刻が最も重んぜらるべきであろう。

室へ帰ってから興奮のあとのわびしさが来た。何かの話のついでに、生涯の仕事についてT君と話したが、自分の仕事をいよいよ大っぴらに始めるまで、根を深くおろして行くことにのみ気をくばっているT君の落ちついた心持ちがうらやましかった。根なし草のようにフラフラしている自分は、何とか考えなおさなくてはならない。ゲエテのように天分の豊かな人でさえ、イタリアの旅へ出た時に、自分がある一つの仕事に必要なだけ十分の時間をかけなかったことを、またその仕事に必要な手業を十分稽古しなかったことを、悔い嘆いている。落ちついて地道にコツコツとヤリ直しをするほかはない。

(五月二十日)